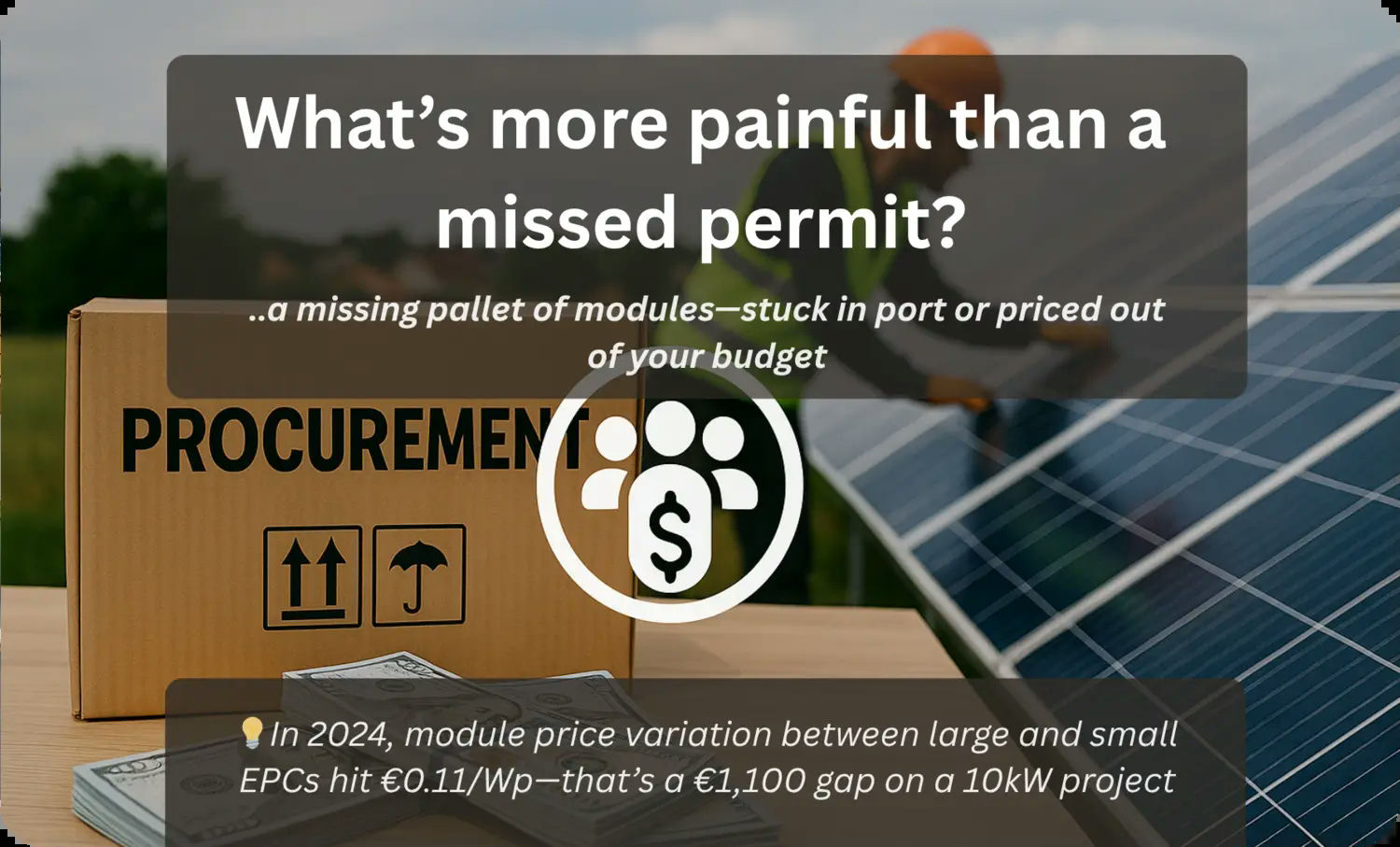

Was schmerzhafter ist als eine abgelehnte Baugenehmigung? Eine fehlende Modulpalette – irgendwo im Hafen oder plötzlich unbezahlbar.

Genau das erleben viele kleine und mittelgroße EPCs in Europa im Jahr 2025. Während die Solarnachfrage weiter boomt, werden ungleich verteilte Hardware-Zugänge, volatile Preise und geringe Einkaufsmacht zu echten Risiken für Marge und Projektstabilität.

Große Installateure profitieren von besseren Preisen, bevorzugten Lieferungen und festen Verträgen. Kleine EPCs hingegen kämpfen mit schwankenden Mindestabnahmemengen (MOQs), Zwischenhändlern und Materialengpässen. Schon eine verspätete Lieferung von Montageschienen oder Wechselrichtern kann einen 10-kW-Auftrag ins Wanken bringen – mit verpassten Deadlines, unzufriedenen Kunden und verlorenen Deckungsbeiträgen.

Im Jahr 2024 lag der Modulpreisunterschied zwischen großen und kleinen EPCs bei bis zu 0,11 €/Wp – ein Verlust von 1.100 € bei einer 10-kW-Anlage.

Was kleine EPCs in Europa bei der Beschaffung ausbremst

Die Engpässe in der PV-Beschaffung sind längst kein Corona-Phänomen mehr – sie sind strukturell. Kleine EPCs haben niedrige Priorität, weniger Preissicherheit und kaum Schutz bei Lieferausfällen.

- MOQs belasten die Liquidität, und ohne Rahmenverträge werden sie oft auf die Warteliste gesetzt, wenn Großkunden bestellen.

Tipp: Fragen Sie nach gestaffelten MOQs mit zeitversetzten Teillieferungen – das schont Ihre Liquidität und stärkt die Beziehung zum Lieferanten.

Fazit: Die Beschaffungsprobleme in Europa treffen kleine EPCs überproportional hart – und viele merken den Margenverlust erst, wenn es zu spät ist.

MOQs, Preisschwankungen und „Out-of-Stock“ nach Vertragsschluss

EPCs mit niedrigem Einkaufsvolumen bestellen oft „gerade genug“ – ein riskantes Vorgehen, wenn MOQs bei Paletten oder Containern beginnen. Wer kleinere Mengen braucht, ist gezwungen, über Distributoren mit Aufschlägen zu kaufen.

Noch schlimmer: Häufig erfährt man erst nach dem Vertragsabschluss mit dem Kunden, dass Schlüsselkomponenten nicht verfügbar sind.

Fehlende Sammelvolumina und fehlende Kontrakte führen dazu, dass die Lieferfähigkeit zum Unsicherheitsfaktor wird – und damit auch der Ruf Ihres Unternehmens.

Lieferanten bevorzugen Volumen – nicht Treue

Hersteller und Großhändler bevorzugen Kunden mit planbaren Großbestellungen. Große EPCs erhalten Preisgarantien, feste Lieferfenster und direkten Support.

Kleine EPCs hingegen landen oft bei Distributoren, zahlen mehr – und haben weniger Einfluss auf Liefertermine.

„Die traurige Wahrheit? Lieferanten belohnen nicht Loyalität, sondern Volumen.“

– Einkaufsleiter eines EPCs in Portugal

Ohne gebündelte Einkaufskraft bleiben kleinen EPCs meist nur Restmengen – was sich direkt auf Pünktlichkeit, Kalkulation und Projekttempo auswirkt.

Durchschnittlicher Preis pro Wp je EPC-Größe in der EU (2024)

Ein 50-kW-Projekt kostet bei kleinen EPCs oft über 5.500 € mehr – allein durch schlechtere Einkaufsbedingungen.

Kein Vertrag = kein Schutz

Viele EPCs arbeiten noch immer mit WhatsApp-Bestellungen oder „Handschlagverträgen“ – hochriskant in einem Markt mit ständigen Preis- und Lieferschwankungen.

Ohne vertragliche Rahmenvereinbarungen gibt es:

- ❌ Keine rechtliche Absicherung bei Lieferverzögerungen

- ❌ Keine klaren Garantiebestimmungen

- ❌ Keine Preissicherheit oder Fristenverbindlichkeit

Ad-hoc-Beschaffung wirkt flexibel – ist aber in Wahrheit ein Risikofaktor für Margen, Zeitpläne und Vertrauen.

Wie sich schlechte Beschaffung auf Margen, Zeitpläne und Kundenerlebnis auswirkt

Oft wird die Beschaffung als „Backend-Prozess“ betrachtet – doch jede Schwäche hier durchdringt das ganze Projekt: vom Bauzeitenplan bis zur Kundenzufriedenheit.

Tipp: Messen Sie Projektverzögerungen in Euro, nicht in Stunden – so wird der Optimierungsbedarf sofort sichtbar.

Fehlende oder verspätete Komponenten reißen Lücken in Zeitpläne, verursachen Leerzeiten beim Team und führen zu unangenehmen Rückfragen vom Kunden.

Verzögerte Projekte = Leerlauf & Vertragsstrafen

Wenn Material fehlt, stehen Monteure still. Schlimmer: Sie lassen sich nicht einfach umplanen – was zu Lohnkosten ohne Gegenwert führt.

In gewerblichen Projekten drohen sogar Vertragsstrafen bei Verzögerung – besonders in Deutschland, Frankreich oder Spanien.

Im Wohnbereich verlieren EPCs durch Wartezeiten ihre Weiterempfehlungsquote oder können keine Premiumpreise mehr durchsetzen.

Und: Ein Monteurteam, das regelmäßig warten muss, wird unzufrieden – oder kündigt.

BOM-Änderungen führen zu Neuplanung

Ein einziges fehlendes Teil kann Re-Engineering nötig machen – etwa bei Halterungen oder Wechselrichtern.

Was wie ein „schneller Tausch“ aussieht, hat oft Auswirkungen auf:

- 🔁 Layout

- 🔁 Stringplanung

- 🔁 Schattenanalyse

- 🔁 Genehmigungsunterlagen

Jede spontane BOM-Änderung kostet Engineeringzeit, birgt Fehlerpotenzial – und verunsichert den Kunden, wenn plötzlich andere Produkte auf dem Dach landen als im Angebot.

7 Anzeichen dafür, dass Ihre Beschaffung Sie Aufträge kostet

Selbst wenn Sie verkaufen – Ihre Marge oder Ihre Kundenzufriedenheit könnten durch schwache Prozesse leiden. Achten Sie auf diese Symptome:

- ☑️ BOM wird nach Vertragsabschluss regelmäßig geändert

- ☑️ Projekte verzögern sich um mehr als 5 Tage wegen Lieferproblemen

- ☑️ Pro Projekt sind mehrere Lieferanten nötig

- ☑️ Techniker müssen mehrfach Änderungen prüfen

- ☑️ Keine zentrale Übersicht über Lieferzeiten

- ☑️ Kommunikation läuft über E-Mail oder WhatsApp

- ☑️ Kunden verlieren Vertrauen wegen Produktwechseln

Tipp: Wenn mehr als zwei Punkte zutreffen, sollten Sie Ihre Beschaffungsstrategie grundlegend überdenken.

Valencia: EPC verliert Schulprojekt wegen fehlender Montageschienen

Anfang 2024 stand ein 120 kW-Dachprojekt auf einer Schule in Valencia kurz vor dem Start: Design genehmigt, Vertrag unterschrieben, Genehmigungen erteilt. Aber die Mittelklemmen und Profilschienen fehlten.

Der EPC hatte sich auf einen lokalen Händler verlassen – der jedoch bereits überbucht war.

Als das Fehlen der Komponenten auffiel, war das Zeitfenster aufgrund des Schulkalenders abgelaufen.

Der Schulträger vergab den Auftrag an einen Wettbewerber, der zwei Wochen später mit vollständiger Lagerware lieferte.

Schaden: 900 € fehlendes Montagematerial – 160.000 € verlorenes Projektvolumen.

Das ist kein Einzelfall, sondern ein Beleg: Logistik ist nicht nur Lagerverwaltung – sie ist Glaubwürdigkeit.

Warum Einkaufsgemeinschaften immer beliebter werden

Angesichts zunehmender Beschaffungsprobleme in Europa denken kleine und mittlere EPCs um.

Was früher Energiegenossenschaften vorbehalten war, gewinnt nun auch im gewerblichen Umfeld an Bedeutung: Einkaufsgemeinschaften (Group Buying) ermöglichen Skalenvorteile – ohne Fusion oder komplexe Zusammenschlüsse.

Von lokalen Bündnissen in Bayern bis hin zu digitalen Plattformen mit europaweiter Reichweite – kollektive Nachfrage wird zur Strategie gegen MOQs und volatile Preise.

„Wir sind nicht beigetreten, um Geld zu sparen – sondern um keine Aufträge mehr zu verlieren.“

— Mittelständischer EPC, Spanien

So funktioniert Group Buying: MOQ-Bündelung & Einkaufsmacht

Wenn mehrere EPCs gemeinsam bestellen, reagieren Lieferanten flexibler: Preisnachlässe, gesicherte Lieferfenster und reduzierte Mindestabnahmemengen (MOQs) sind die Folge.

Group Buying kann in zwei Varianten erfolgen:

- Informelle regionale Partnerschaften

- Formelle Einkaufskooperationen mit zentraler Verhandlung

Beispiel:

Ein kleiner EPC bestellt 30 Module – zahlt Listenpreis.

Zehn EPCs bündeln 3.000 Module – erhalten Rabatte und Vorzugszugang bei Engpässen.

Tipp: Einkaufsgemeinschaften funktionieren wie Netzstabilisierung – verteilte Last erzeugt Stabilität.

Erfolgsmodelle: Zolar-Partnernetz, Solar-Kooperativen

In Deutschland ermöglicht das Zolar-Partnerprogramm kleinen Installateuren Zugang zu zentralisiertem Einkauf mit Rabatten.

In Frankreich und Spanien koordinieren Enercoop und Som Energia Bulk-Bestellungen für Mitglieder.

Neben Preisvorteilen bieten diese Modelle auch:

- Gemeinsame Logistikabwicklung

- Garantieprozesse über zentrale Plattformen

- Co-Branding im Marketing

Achtung: Manche Modelle verlangen regelmäßige Abnahmen oder schränken die Produktauswahl ein.

Vorteile & Nachteile von Einkaufsgemeinschaften

Vorteile

- ✅ Geringere €/Wp-Kosten

- ✅ Zugang zu exklusiven OEMs oder Modulen

- ✅ Weniger Preisschwankungen

- ✅ Gemeinsame Lagerlogistik

- ✅ Mehr Verhandlungsmacht

Nachteile

- ⚠️ Eingeschränkte Lieferantenauswahl

- ⚠️ Risiko bei Rückzug anderer Teilnehmer

- ⚠️ Standardisierte Stücklisten, weniger Flexibilität

- ⚠️ Mitgliedsgebühren oder Marge wird geteilt

Wichtig: Finden Sie ein Modell, das zu Ihrer Auftragsdichte und Designfreiheit passt.

Solo-Einkauf vs. Einkaufsgemeinschaft (Vergleich)

Diese Übersicht hilft EPCs, Flexibilität gegen Skalenvorteile realistisch abzuwägen.

Digitale Tools zur Vereinfachung der Beschaffungskoordination

Einkaufsgemeinschaften entfalten ihre Wirkung nur dann, wenn Beschaffung und Projektzeitplan perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Doch viele kleinere EPCs arbeiten immer noch mit veralteten Workflows: E-Mails, statische Stücklisten (BOMs) und manuelle Nachbestellungen.

Das führt zu Verzögerungen, Missverständnissen und Materialengpässen – oft mitten im Projekt.

Wer heute noch Stücklisten per Excel verschickt, faxed vermutlich auch noch Verträge. Technisch möglich – aber professionell überholt.

Die nächste Generation von Solar-Design- und Projekttools bringt integrierte Beschaffungsfunktionen.

Sie helfen Teams, fehlende Komponenten frühzeitig zu erkennen, Lieferungen mit Montageplänen zu synchronisieren und die klassische „Wo bleibt meine Lieferung?“-Panik zu vermeiden.

Zentralisierte BOM-Synchronisierung mit Beschaffungswarnungen nutzen

Einer der häufigsten Ursachen für Projektverzögerungen? Nicht synchronisierte Stücklisten.

Der Planer ändert 80 Meter DC-Kabel – die Beschaffung kennt aber noch den alten Stand. Ergebnis: Materialmangel auf dem Dach.

Tools mit zentraler BOM-Synchronisation lösen dieses Problem:

- Sobald das Design aktualisiert wird, aktualisiert sich auch die Einkaufsansicht automatisch.

- Einige Plattformen lösen sogar Warnungen aus, wenn Komponenten fehlen, Angaben unvollständig sind oder keine Artikelnummern zugeordnet wurden.

Vorteil: Klarere Lieferantenanfragen, weniger Baustellenstopps, bessere Abstimmung zwischen Planung und Einkauf.

SurgePV: Automatische BOM-Generierung & Lieferanten-Export

SurgePV wandelt das finale Anlagendesign automatisch in eine vollständige Stückliste um:

- Module, Montageschienen, Kabel, Wechselrichter – alles inklusive.

Fehlende Komponenten (z. B. Klemmen oder DC-Trenner) werden markiert, und die Liste lässt sich direkt als CSV oder API-kompatibles Format exportieren.

Für Einkaufsgemeinschaften ist das ideal:

- Alle Beteiligten generieren standardisierte BOMs, bündeln Volumen und senden kombinierte Anfragen – innerhalb von Stunden statt Tagen.

Ergebnis: Weniger Ratespiele, weniger Falschbestellungen, mehr Verbindlichkeit.

Checkliste: Worauf Sie bei EPC-Beschaffungstools achten sollten

- ✅ Automatische BOM-Erstellung aus dem Design

- ✅ Echtzeit-Sync bei Planänderungen

- ✅ Exportformate (CSV, PDF, XML) verfügbar

- ✅ Lieferantenspezifische Templates & Artikelmapping

- ✅ Warnungen bei fehlenden Bauteilen

- ✅ Integration mit CRM- oder Angebots-Tools

- ✅ Rollenspezifische Zugriffsrechte (Planer vs. Einkäufer)

Je besser diese Funktionen miteinander vernetzt sind, desto effizienter wird Ihre Beschaffung.

Tipp: Beschaffung mit Projektzeitplan synchronisieren

Selbst die beste Stückliste nützt nichts, wenn das Timing nicht stimmt.

- Module vor Genehmigung? Racking ohne Terminplanung? = Chaos vorprogrammiert.

Moderne Tools ermöglichen:

- Synchronisierung der Beschaffung mit dem Projektzeitplan oder Gantt-Diagramm

- Einbindung von Lieferzeiten, Versandfenstern und Lieferanten-SLAs

- Frühwarnsysteme für verspätete oder fehlende Komponenten

Besonders hilfreich für EPCs mit mehreren parallelen Projekten pro Woche.

Wie Sie das richtige Einkaufsbündnis finden (und bewerten)

Einkaufsgemeinschaften können Margen retten – wenn sie richtig gewählt werden.

Die falsche Wahl? Führt zu unflexiblen Verträgen, intransparenten Preisstaffeln oder Abhängigkeiten von wenigen Playern.

Tipp: Immer nach einer Exit-Klausel fragen, bevor Sie beitreten.

Flexibilität ist im Einkauf ebenso wichtig wie der Preis.

Fragen, die Sie stellen sollten (Verträge, Volumen, Transparenz)

Joining a group = geschäftliche Ehe. Deshalb upfront klären:

- Wie werden Preise verhandelt – und wer darf sie einsehen?

- Gibt es Strafen, wenn man sein Volumen nicht erreicht?

- Gibt es eine Mitgliederobergrenze zum Schutz der Verhandlungsposition?

- Was passiert bei Projektverzögerung?

- Wie sind Kündigungsfristen und Exit-Konditionen geregelt?

Vertrag prüfen lassen – einige Co-Ops enthalten Lock-ins oder Strafgebühren beim Austritt.

Transparenz bei Preisstaffeln & Logistikkosten einfordern

Viele Gruppenmodelle arbeiten mit Distributoren – inklusive Marge, Staffelrabatten oder Prioritätsregeln.

Fragen Sie:

- Gibt es eine transparente Preisstaffelung?

- Bezahlen große EPCs weniger als kleinere?

- Wie läuft die Verteilung bei Engpässen?

Wenn niemand erklären kann, wo die Marge bleibt – lieber Finger weg.

Die besten Gruppen sind “Open Book”: Preisstruktur, Rückvergütungen und Lieferlogistik sind einsehbar.

„Wir haben 9 % auf Module gespart – aber nur, weil wir flexible Ausstiegsklauseln verhandelt haben.“

— EPC-Gründer, Norditalien

Zukunftstrend: API-basierte Einkaufsgemeinschaften

Das nächste Kapitel in der Beschaffung? Technologiebasierte Bündnisse mit Live-Schnittstellen zu Lieferanten.

Diese Plattformen:

- Lesen Lagerstände in Echtzeit aus

- Generieren Sammel-Anfragen automatisch

- Binden EPCs transparent ein – ohne Excel oder E-Mail-Chaos

Denken Sie an: Shopify für Solar-Procurement.

Das Ziel:

- Echtzeitfähige BOMs

- Fairer Zugang zu Tier-1-Komponenten

- Weniger Admin, mehr Planungssicherheit

Fazit

Beschaffung ist kein Nebenschauplatz – sie ist Risikofaktor und Wachstumshebel zugleich.

Für kleine und mittlere EPCs in Europa bedeutet volatile Supply Chain + MOQ-Druck + Preisschwankung = erdrückende Unsicherheit.

Aber es gibt Lösungen:

- Einkaufsgemeinschaften bieten Verhandlungsmacht

- Digitale Tools wie SurgePV bringen Struktur und Tempo in Ihre Bestellprozesse

- Automatisierung + Zusammenarbeit ersetzen Notlösungen per Excel oder E-Mail

Raus aus dem Reagieren – rein ins Skalieren.

FAQs (Häufige Fragen)

Was ist aktuell das größte Beschaffungsproblem für kleine EPCs in Europa?

Geringe Einkaufsmacht. Viele EPCs können MOQs nicht erfüllen und zahlen höhere €/Wp-Preise – oft mit längeren Lieferzeiten.

Wie helfen Einkaufsgemeinschaften bei der PV-Beschaffung?

Sie bündeln Volumen, erzielen bessere Preise, reduzieren Lagerengpässe und stärken die Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten.

Ist SurgePV eine Beschaffungsplattform?

Nicht direkt. SurgePV ist ein Design- und Angebots-Tool, aber mit automatischer BOM-Erstellung, Lückenwarnung und Lieferantenschnittstellen – ideal zur Prozessoptimierung.

Worauf sollte man vor dem Beitritt zu einer Einkaufsgruppe achten?

Auf Vertragsbedingungen, Preisstruktur, Flexibilität beim Austritt, Mindestmengenpflichten und transparente Logistikprozesse.

Können digitale Tools wirklich Lieferverzögerungen verhindern?

Ja – durch Live-BOM-Sync, Warnmeldungen und Zeitplanabgleich. So werden Materialengpässe früh erkannt und behoben.